工具の使い初め 。

彫金工具は「買ったらすぐ使える」わけではありません。

自分の手に合わせて「調整」することで、ようやく使いやすくするのです。

みなさんも、多くの工房の画像や動画を見る中で、たくさんの工具が並んでいる場面をご覧になったことがあるかと思います。

それらは、工程に合わせて、職人自身が育てた工具たち。作業に使いやすいように、改良されたものです。

代表的な工具と「使い初め」の手入れ例としては、以下のようなものが挙げられます。

工具名 /初期状態の問題点 →使い初めにすること

▶️ヤスリ

バリがついている、エッジが立ちすぎている

→端を軽く面取り。柄を打ち込む前に焼き嵌めなどの調整。

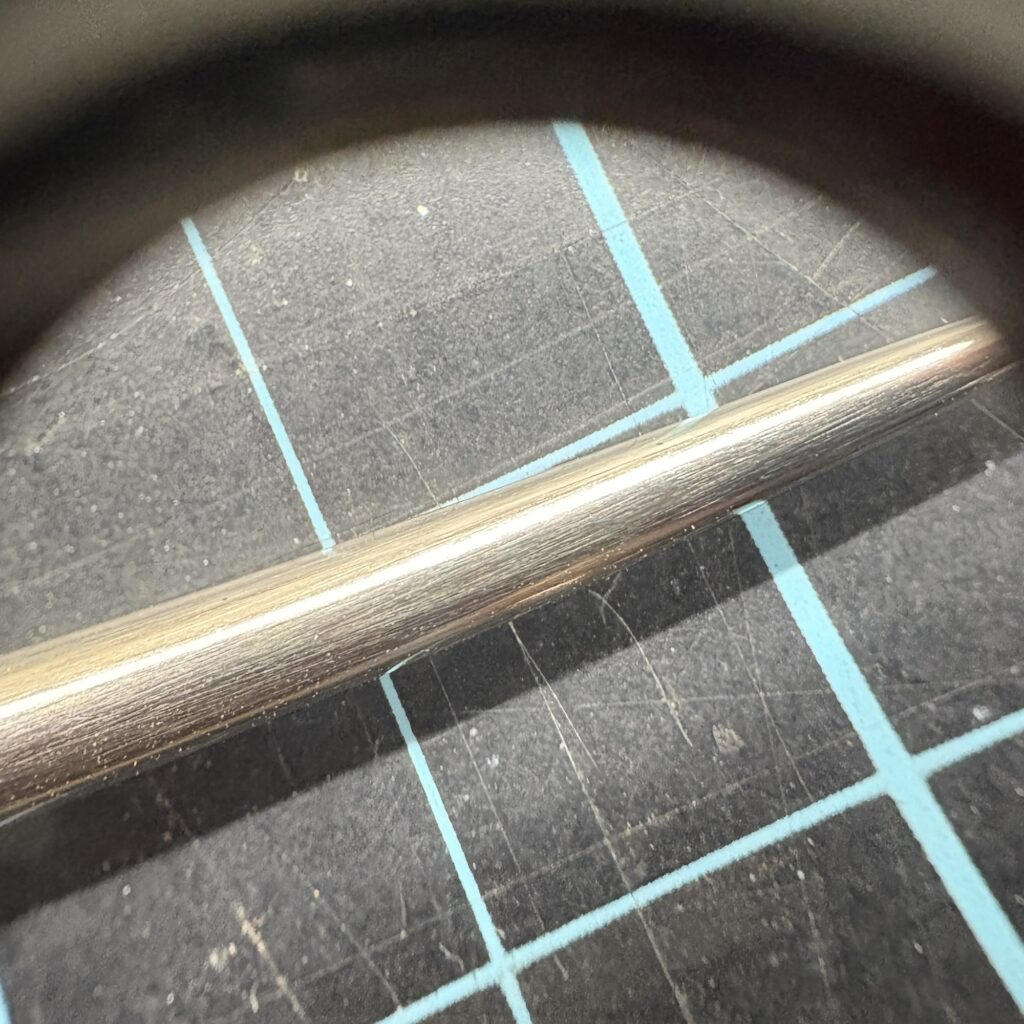

▶️芯金

当て金 表面にキズ・酸化皮膜・凸凹がある

→紙ヤスリから順番に研磨して鏡面に。打痕を残さないよう整える。

▶️ハンマー類

頭部が粗い・角が立っている

→研磨して角を丸める(特に仕上げ用)。用途別に磨き分け。

▶️ピンセット やケガキ

先端がズレている・バリがある

▶️リューターの先端工具

バリ取り不足・形状が荒い

→軽く慣らして均す。試し削りで感触を掴む。

▶️ヤットコ類

粗い・角が立っている・ズレている・バリがある

→ヤスリをかける。バリ取りをする。長さを調整する

→削って当たりを合わせる。ペーパーで研磨して整える。

▶️ヘラ

表面にキズ・凸凹がある

→紙ヤスリで研磨して青棒で鏡面に。打痕や傷を残さないよう整える。

なぜ「手を入れる」のか

工具は「人の手」に馴染んで初めて精密な作業ができます。人はそれぞれ手の大きさも、握りのクセも違います。

一つの形が万能なのではなく、使いやすいように工夫していくことが『工具を育てる』ということにつながります。

そして工具の傷は、そのまま作品の表面に傷を残します。工具の表面の“ひと磨き”が、作品の仕上がりをテキメンに良くします✨

工具は“完成品”ではなく、“素材”と言えます。

多くの工具は、出荷時には“荒削り”の状態。

手を入れることで、「自分の工具」になっていくのです。

ある程度教室で慣れたら、自分の工具も持つようにして、徐々に工具のカスタマイズも覚えると良いでしょう😊

ピッタリの工具は、時短にもつながります。

つまり、自分の作業スタイルに合わせたカスタマイズが重要という事です。

コメント