貴金属加工に欠かせない「ヤスリ」。

切って・削って・磨く工程の中で、欠かせない道具のひとつが「ヤスリ」です。

ヤスリってどんな道具?

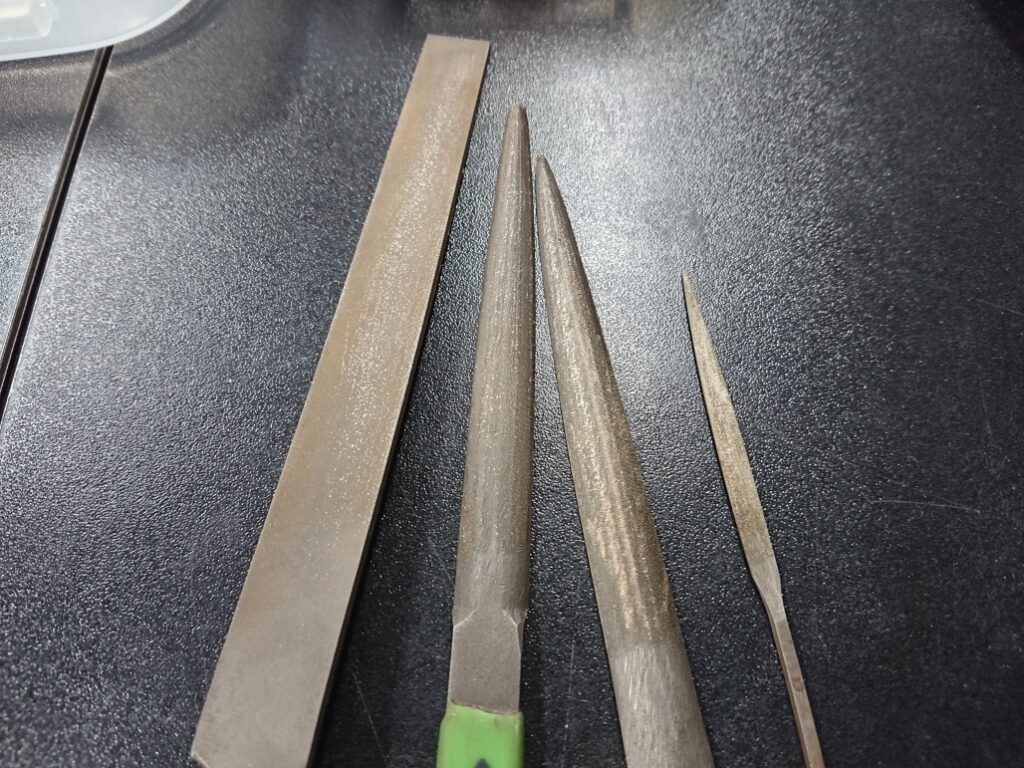

ヤスリとは、表面に細かいギザギザ(目)がついた金属の板で、金属や樹脂などを削って形を整えるための工具です。

金属用のヤスリは目の粗さや形状によりさまざまな種類があります。

ヤスリは、先端に向かって刃が切ってあるので、先端に向かって押して削ります。

すり板は必ず使って、手元を安定させた状態で削りましょう。

ヤスリの種類

教室で使っているヤスリは、

- インチヤスリ(鉄工ヤスリ)

- 組ヤスリ(5本組・10本組・12本組)

- 精密ヤスリ

- 目なしヤスリ(クラフト学院製)

- 耐水ペーパーヤスリ(紙ヤスリ)

組ヤスリは、以下のファイルのような種類があります。

(PDFファイルが開きます)→yasuri

組ヤスリ(5本組・10本組・12本組)→材料の株を何本に切り分けているかで表現。

数が多いほど小さいヤスリになります。

形状は12種。すべてを持つ必要はなく、用途と使いやすさ、好みで選びます。

よく使うヤスリの「形状」

平、甲丸(半丸)が最もよく使いますが、削りたい形に応じて使い分けます。

上のPDFファイルにも掲載されていますが、教室で実物を見てくださいね。

ヤスリの「目の粗さ」について

ヤスリには「荒目(あらめ)」「中目(ちゅうめ)」「細目(さいめ)」「油目(あぶらめ)」といった分類があります。

→荒目 大まかな成形・バリ取り

→中目 標準的な粗さ 一般的な整形作業

→細目 中目より目が細かい

→油目 ロウ付け後の仕上げや最終調整

貴金属加工では、中目と油目を使い分けることが多く、荒目は削りすぎを防ぐため使いません。

ヤスリは必需品ですが、はじめから全部は要りません。

教室でまずは触ってから、自分が必要なものを買い増やしていけばいいとお話しています。

お手入れ

使った後のヤスリは、金属(もしくはワックス)が詰まっています。

毛ブラシや真鍮ブラシなどで、粉受け引き出しに払い落としましょう。

ブラシでも落とせない細かい目詰まりは、細い針などでヤスリ目に沿って金属を取り除いていきます。

ヤスリを長く使うには、目詰まり除去が大切です。

削りカスが詰まると、削りの質が落ちるだけでなく、加工中の金属を傷つけてしまうことも。

金属材料は再生可能な資源ですから、粉受け引き出しに落とした粉はきちんと回収します。

再生する前には、ヤスリの鉄が混ざった状態で溶解しないように、磁石で鉄を取り除きます。

ちなみに紙ヤスリで削った削り粉は、砂が混ざっているので溶解すると地金が割れてしまいます。

磁石でも分別できませんので、教室の削り粉入れに廃棄してください。

ヤスリはシンプルな工具ですが、使いこなすほどに作品の完成度が変わってきます。

ヤスリの「音」や「感触」に敏感になると、金属加工がもっと楽しくなりますよ。

使い古したヤスリの再利用法

ヤスリは、使い込むと少しずつ目が摩耗して削れなくなってきます。

しかし、捨ててしまうのはもったいない。他にも使い道があります。

① 磨き用の「ならしヤスリ」として使う

ヤスリが摩耗したものは、サテン仕上げやマット加工に使えます。

軽く表面をこすることで、優しい艶消し効果が得られ、意図的な風合いづけが可能です。

② 木工や樹脂の作業用に転用

金属には力不足でも、木材や樹脂などの柔らかい素材なら、まだまだ活躍できます。

③ 工具や治具として再利用

ヤスリは、火で炙って曲げることも出来ます。ヤスリ以外の用途として再利用可能です。

ただし、鉄に火を使う場合はしっかり焼く必要がありますので、教室で行ってください。

まとめ

ヤスリは、貴金属加工における“手の延長”ともいえる道具。

用途や工程に合わせて選び、メンテナンスしながら長く付き合っていくことで、手に馴染み、作業の精度も自然と高まっていきます。

長く続けるならばマイヤスリを少しずつ持ちましょう。

道具にこだわる時間も、ものづくりの楽しみのひとつです。

コメント